Merlí y la educación popular

A principios de este año finalizó la tercera y última

temporada de Merlí, serie catalana

emitida por TV3 de Cataluña y por Netflix, que narra las peripecias docentes y

personales del profesor de Filosofía de Bachiller, Merlí Bergeron, conspicuo

personaje que mucho se lo ha comparado con el profesor John Keating, el

protagonista de La sociedad de los poetas

muertos (1989), de Peter Weir.

Pero hay sendas diferencias entre éste y aquel, además de

algunas similitudes. Entre las primeras podemos decir que mientras que Keating

era presentado como un dechado de virtudes, dueño de una gran sabiduría y

templanza, Merlí es un manojo de buenas intenciones, no siempre bien

amalgamadas con una personalidad de ribetes contradictorios, extremistas, que

lo conducen a asumir desde las conductas más altruistas a las más egoístas y

manipuladoras. Por momentos maquiavélico, Merlí se permite “atajos” bastante

cuestionables en pos de sus objetivos, que en sí mismos, nada pueden tener de

objetables, hasta, incluso, todo lo contrario. En última instancia, Merlí es un

hombre que se cuestiona absolutamente todo (no tanto los fines como los

procedimientos) y eso es lo que trata de inculcarles a sus estudiantes.

Lo que tienen en común Keating y Merlí es que ambos se

hallan lidiando con un sistema educativo bancario, bancarizado y bancarizante.

En educación popular, llamamos una pedagogía bancaria,

bancarizada y bancarizante, a aquella educación, estatal y privada,

estandarizada, que pretende adaptar al estudiantado al sistema (de manera

similar a como un Banco busca a sus clientes), sin fomentar un espíritu crítico

que cuestione a ese mismo sistema, que desee transformarlo, reformularlo,

combatirlo, o, incluso, por qué no, aniquilarlo. Es una discusión vieja, en la

que no vamos a entrar aquí, la posibilidad (o no) de vivir con o sin Estado, la

anarquía.

|

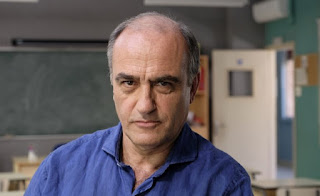

| El actor Francesc Orella, protagonista de Merlí |

La educación popular

y Merlí

El campo de la educación popular es vasto y heterogéneo. Seguramente,

al intentar caracterizarlo, no todos sus participantes hallarán completa una

definición. Tal heterogeneidad (incluso de necesidades y de criterios) es en

razón de la territorialidad en la que se maneja, lo que puede ser tanto en el

campo como en la ciudad, dentro de una fábrica recuperada o en un asentamiento,

villa o favela; en el conurbano o en la Capital, en las periferias o en los

centros urbanos.

La educación popular, en un territorio u otro, busca

brindarse y ser oportunidad para los desclasados, para los caídos del sistema,

los expulsados, los oprimidos; no para “socializarlos”, no esperando que la

sociedad los asuma o reasuma, no para que encuentren “un intersticio” por donde

meterse para participar como engranajes de esta gran maquinaria de producción y

consumo, sino para participar en la construcción de una propia consciencia de

sí, una autodeterminación, en lo posible, autogestiva en los más amplios

aspectos. No se trata de “catequizarlos” ni “evangelizarlos” (ni de forma

religiosa ni de ningún otro modo), sino de ayudarles y contribuir en el

despliegue y desarrollo de sus propias potencialidades, en el intento (en la

utopía, seguramente) de crear un nuevo orden, un nuevo mundo (pero siguiendo

por aquí deberíamos entrar en tratamientos del tema con ribetes filosóficos,

mejor dejarlo para otro momento).

En la serie, por momentos Merlí (sus autores, al menos) se

nos presenta, parecería, con mucha lectura entusiasta de autores tales como

Gramsci, Freire, Mc Laren y otros. Pero Merlí trabaja para un Instituto formal

dirigido a la clase media, diversificada, sí, como corresponde a nuestros

tiempos modernos, pero donde la situación inicial en cuanto a objetivos, y,

luego, los logros alcanzados, el egreso del Instituto, es indefectiblemente

para todos los interesados, los estudiantes, el mejoramiento de la calidad de

vida estilo “american way of life”, la mejor inserción al “mundo laboral”, la

mejor competencia.

Merlí se involucra personal, física y afectivamente, en las

vidas de cada uno de sus estudiantes, que en conjunto se presentan con la pretensión

de ser una paleta de colores correspondientes a lo más variopinto de lo que

podríamos llamar “nuestras problemáticas socio-económicas-políticas actuales”,

que van desde los independentismos autonomistas hasta el desempleo; desde la relación

con las drogas hasta las nuevas (y viejas) formas de relación parental, pasando

por las cada vez más naturalizadas formas de vida homosexual y bisexual; como

otros temas pueden ser la alienación, la maternidad adolescente y sin pareja,

etc., etc., etc.

No se trata aquí de hacer un juicio de valor acerca de la

serie, aun tratándose de una ficción cuya trama responde y debe responder a contingencias

de previstos autorales, al desarrollo de un plan argumental, y, seguramente

también, a cuestiones del mercado audiovisual.

Ya sabemos que la ficción raramente supera a la realidad. Merlí

es un profesor de bachiller ideal, así como sus estudiantes, quien cada uno

representa una conflictiva actual, también son ideales, por lo que todos

responden a las problemáticas, aún a las más críticas, también de manera ideal.

Todo encaja o termina por encajar en la realidad de Merlí. Todos los problemas

se resuelven, incluso con la muerte, si es necesario al guion. El final es

feliz, aun conteniendo tristezas.

En Merlí, hasta

los más guarros están siempre bien predispuestos, aunque sea a seguir comportándose

como guarros, por lo que, ¡ay de aquel docente de nuestros bachis populares,

que se le ocurriera llevar a sus clases una sola de las actitudes vistas en el

personaje de TV!; tal cosa podría originar una catástrofe.

Porque Merlí es un “transgresor” a la medida de una ficción,

o, aún, de una realidad que pertenece a la clase media. Porque en las villas

hay, cuando mucho, pay per view de

canales de fútbol, no de Netflix.

Porque en la mayoría de los casos, al menos, todavía, los

docentes de la educación popular somos “llegados de los barcos” de los lugares

a los que asistimos a dar clase, por lo que al inicio de cada nuevo año

lectivo, frente a una nueva estudiantina que todavía no nos conoce, a la que

todavía no conocemos, hay que vencer desconfianzas propias del extrañamiento:

¿Por qué un docente de la educación popular viaja a veces por horas a dar

clases, a veces de forma gratuita, sin cobrar un sueldo, a un lugar que parece

ser dejado de la mano de Dios y de los hombres (con excepción de la

gendarmería)?

Hacia una Didáctica

de la educación popular

Este problema no lo tiene Merlí. Puede resultar chocante su

forma de dar clases y de meterse en la vida de las personas, su forma “antididáctica”,

o, mejor dicho, “contra-didáctica” (de la didáctica bancaria), pero nadie va a

preguntarse qué hace ahí adentro del aula. No deja de ser un clase media dando

clases a otros clase media, iguales o apenas con matices respecto de él. A nadie

le importa dónde vive, qué come ni cómo viste. Va a dar clase porque es

profesor y en las escuelas hay profesores, que además cobran un sueldo.

En cambio, los estudiantes de nuestros Bachis populares,

todavía no llegan a entender el alcance de esa definición: “populares”. Algunos

sí llegan a entenderlo, cuando ya egresan. Pero no está instalado en la

sociedad (y probablemente nunca lo esté, y probablemente es feliz que nunca lo

esté) esto de la existencia de Bachis populares.

“Popular” significa que no es aristocrático, pero en serio;

no es aristocrático de ninguna aristocracia.

El común de la gente cree que los bachilleratos son lo que

son, y que, en todo caso, las adjetivaciones son a título económico o de orientación

pedagógica, nunca política.

Merlí tiene el problema de proponer una didáctica que va a

contrapelo de la instituida, la bancaria. Los trabajadores de la educación popular

no tenemos ese problema, al menos no de manera interna (o sí, pero tratándose sólo

de divergencia de opiniones, nunca como una presión).

El movimiento de la educación popular es muy joven, aun

cuando su última ola se iniciara allá por los ’60, y ha desbordado en el

desarrollo de una profusa teoría pedagógica, principalmente por parte de los

autores antes mencionados, y de otros, más o menos secundarios.

En la actualidad está delineando lo que por ahora es el

bosquejo de una praxis, una auto-observación crítica y propositiva respecto de

la labor docente.

Pero todavía nos está faltando sentarnos a pensar lo que

debería ser una(s) “Didáctica(s) de la educación popular”, plural en virtud de

las peculiaridades respectivas de cada uno de nuestros territorios, pero

principalmente enfocada(s) hacia nuestros estudiantados. Una didáctica que nos

permita más rápida y efectivamente traer a la superficie una realidad, que no

solamente nos interesa, sino que además deseamos contribuir en fomentar sus

valores culturales, que aún allá sumergidos en el olvido y el desinterés del

resto, resiste y se revitaliza de manera irracional, como cualquier forma de

vida incipiente o ya madura.

Son muchos los desafíos que en adelante la educación popular

tiene por asumir, muchos de ellos desbordantes, con obstáculos por delante que

ya se prefiguran como puntas de iceberg. Pero sabemos que un mundo nuevo es

posible, y que, de cualquier modo, la vida no tiene sentido si no se lo

intenta.

Como dijo Paulo Freire (más o menos así), no es que la

educación popular por sí misma vaya a cambiar el mundo, pero formará a los

individuos que lo logren.

Comentarios

Publicar un comentario

Tu mensaje será revisado para su posterior publicación (o no).